安全に手術を行うためには(手術部位にもよりますが)適切な筋弛緩が必要になり、筋弛緩薬を使用した後には適切な拮抗が必要です。そしてそのためには適切な筋弛緩状態のモニタリングが必要になります。

モニタリングには筋弛緩モニタを用いない臨床的な指標と筋弛緩モニタを使用する方法があります。筋弛緩モニタも筋加速度モニター(TOFウォッチなど)や、筋電図(EMG)を用いるタイプがあります。長らく筋加速度モニタ(筋収縮力を評価)が使用されてきましたが、今後筋電図モニタが流行ってくる感じです。

このページを読むと解けるようになる(!?)問題

- 2019-A13

- 2018-A42

- 2018-B17

- 2015-B6

- 2014-A21

- モニタリングに使用される筋肉

- 筋弛緩薬に対する代表的な筋肉の反応性の違い

- 筋弛緩モニタの装着方法

- 筋弛緩モニタによる刺激方法の種類とその特徴

上記のことが問われていますが、それほど細かなことは聞かれていませんので、それぞれ覚えなければならないことを個別に見ていきましょう!

モニタリングに使用される筋肉

- 母指内転筋(尺骨神経支配)※最もよく使う

- 短母趾屈筋(後脛骨神経支配)

- 皺眉筋・眼輪筋(顔面神経支配)

- 咬筋(咬筋神経←三叉神経第三枝の枝)

この4つがよく用いられ、その中でも最も使用されるのが①の母指内転筋です。手術室勤務経験があれば、ボーリングのプロテクターもどきを手につけているのを見たことがあると思います。尺骨神経を刺激すると、左の写真が右の手のようになります。尺側の刺激なのに親指が動くなんて騙された気分ですよね〜(問題では橈骨神経刺激って出そうですよね)

手術中に両手を巻き込む体位だったり、外傷があったりと測定が困難な場合には皺眉筋や眼輪筋など他の筋肉が用いられます。

基本的にはこの4つの筋の名前を覚えるだけでいいです。

筋弛緩薬に対する代表的な筋肉の抵抗性の違い

体には様々な筋肉がありますが、筋弛緩薬の効果が現れる時間や、筋弛緩状態から回復してくる時間は筋肉ごとに異なります。

臨床では作用発現時間よりも残存筋弛緩が問題となるため、筋弛緩状態からの回復時間についてお話しします。

体の中で最も筋弛緩状態からの回復が早い(筋弛緩薬に対する抵抗性が高い、感受性が低いとも言います)筋肉は横隔膜だと覚えておいてください。

ただし、横隔膜を直接モニタリングすることができません(開腹して電極貼り付ければできるかもですが😱、現実的ではありません笑)。上に挙げた筋肉の中では皺眉筋が横隔膜の反応をよく反映するとされており、横隔膜すら動かない深い筋弛緩状態を維持するためには、皺眉筋でのモニタリングが適しています。ただし、回復が他の筋肉より早いために筋弛緩状態からの十分な回復の判定には不向きです(この筋が回復していても、上気道閉塞に関わる咽頭筋などは回復しているとは言えない)。

最もよく使用されている母子内転筋は筋弛緩状態から回復が他の筋肉に比べて遅いため(筋弛緩薬に対する感受性が高い)、筋弛緩状態からの回復の判定に適しています(ここが回復していれば他もすでに回復しているということ)。ただし、上気道閉塞に深く関わる咽頭筋の回復はもう少し遅いため、注意が必要です。

周術期管理チーム試験では、筋弛緩状態からの回復が早い順に並べよ、というものがあり、選択肢には母子内転筋、咽頭筋群、腹筋、横隔膜がありました。これを回復の早い順に並べると、横隔膜→腹筋→母指内転筋→咽頭筋の順になります。上で述べたように上気道閉塞に関わる咽頭筋は回復が遅いので、自発呼吸があっても(横隔膜は回復していても)、咽頭筋はまだ残存筋弛緩状態にある可能性があり、抜管後の上気道閉塞のリスクがあるということです。

- 横隔膜は筋弛緩状態からの回復が早い!(抵抗性が高い)

- 皺眉筋は横隔膜の反応に似ている!(母子内転筋より回復が早い)

- 普段使う母子内転筋は筋弛緩状態からの回復が遅いので、回復の指標として有用!(だから使用される)

- 上気道閉塞に関わる咽頭筋群は回復が最も遅い(感受性が高い)。

※①→⑥の順で感受性が高くなっていく

- 横隔膜(最も筋弛緩薬に対する感受性が低い・抵抗性が高い)

- 皺眉筋

- 眼輪筋

- 母子内転筋

- 咬筋

- 咽頭筋(最も感受性が高い・抵抗性が低い)

筋弛緩モニタの装着方法(加速度モニタ)

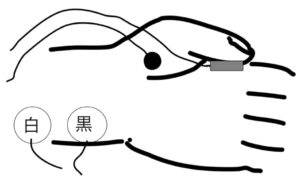

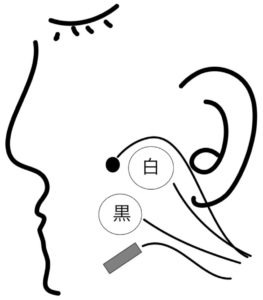

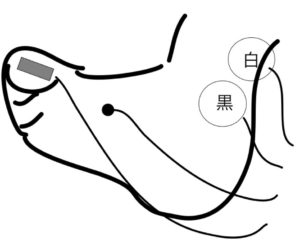

適切なモニタリングには適切な装着が必要です。以下にシェーマを記します。(⚫️は温度計、灰色の長方形は加速度トランスデューサ、白が陽極、黒が陰極)

標的神経の中枢に陽極(白)、末梢に陰極(黒)を貼り付けます。

母指内転筋(尺骨神経):回復遅い

皺眉筋(顔面神経):回復早い

眼輪筋(顔面神経)

咬筋(咬筋神経):回復遅い

短母趾屈筋(後脛骨神経)

専門医試験(口頭試験)では、装着の間違いを指摘するというものがありました。その時の間違いは、尺骨神経の部位ではなく橈側に装着していました。

筋弛緩モニタによる刺激の方法

- 四連刺激(TOF:Train of Four)

- ダブルバースト刺激(DBS:Double Burst Stimulation)

- テタヌス刺激

- ポストテタニックカウント(PTC:Post Tetanic Count)

この4つが一般的に用いられていますが、その中でも①の四連刺激、④のポストテタニックカウントがとても大事です。

細かい話はadvancedでしていくとして、ここでは簡単に紹介していきます。

前提として、適切な筋弛緩モニタリングのためには、筋弛緩薬投与前に刺激を行い校正を行っておく必要があります(ただし、痛い😫ので鎮静薬投与後、筋弛緩薬投与前に行う必要がありますが、実際にきちんと行っている施設は意外と少ないようです・・・😫)

四連刺激:TOF

おそらく多くの病院でTOFウォッチが使用されていると思うのですが、その名前にもなっています。TOFはTrain of Fourの略で、日本語では四連刺激になります。見たこともあると思いますが、四回連続で「ぴっぴっぴっぴっ」と刺激します。刺激の頻度は2Hz(0.5秒間隔)です。1回目の刺激から順にT1、T2、T3、T4と呼びます。

冒頭の写真にも表示されていますが、四肢末梢の筋肉を使用する場合は50mA程度が使用され、皺眉筋など顔面の筋の場合は30mA程度が使用されます。これは顔面の場合、皮膚が薄いため(神経ではなく)筋肉への直接の電気刺激になりやすいためです。

観察ポイントは、刺激に反応する回数(TOFカウント)と、1回目の刺激と4回目の刺激の反応性の比(TOF比:TOFR)です。筋弛緩薬を投与していないときには、当然ながら1回目も4回目も収縮力は同じなのでT4/T1=1.0となります。非脱分極性筋弛緩薬を投与するとT1→T4にかけて減衰が見られます(筋弛緩投与時に触れてみて下さい。だんだんT4から弱くなり、収縮が消えていきます)。この減衰は非脱分極性筋弛緩薬に特徴的で、アセチルコリン受容体の部分遮断により生じます。脱分極性筋弛緩薬の場合は作用機序が異なるため、この減衰が起きません。

減衰していくため、TOFカウントが4だったとしても筋弛緩薬からの回復は十分だと言えません。TOFRを確認する必要があります。TOFR(T4/T1)>0.9になると非脱分極性筋弛緩薬の作用から回復していると見なします(ここはいろいろ意見があるところですが、試験的にはこの数値を覚えておいてください)。

気管挿管時に投与する量ではTOFカウントが0となりますが、時間と共に回復してきます。手術中はT1〜T2が出現する程度(TOFカウント1〜2)を保つように筋弛緩投与の追加や持続投与を行うとよいです。筋弛緩薬の過量投与を防ぐためにも必ずしも0にする必要はありません。ただし、ずぇったい微動だにさせてくない場合には0にしますが。

ダブルバースト刺激:DBS

TOFよりも減衰を感じやすい特徴を持っています。客観的な数値ではなく、減衰の有無を感知できるかどうかなので、主観的なモニタです。0.75秒間隔の2回のテタヌス刺激(下記)を行います。

テタヌス刺激

50〜100Hzという高頻度で5秒間刺激します。一度やってみるとわかりますが、起きてるときにするとめちゃんこ痛いです。これも刺激中の減衰の有無を見ます。これ単独で行うよりは、下記のPTCのために行うことが多いです。

ポストテタニックカウント:PTC

テタヌス刺激の後の刺激反応回数という意味。

筋弛緩状態は通常TOFカウントやTOF比をチェックしますが、深い筋弛緩状態ではTOFカウントも0となり、TOFでは筋弛緩状態を判断することができなくなります(深いということはわかりますが)。

その際に上記のテタヌス刺激を用いたPTCという刺激方法が用いられます。テタヌス刺激を行ったあとは、10〜20秒程度単収縮刺激(単発の刺激)に対する反応が増大するので、その反応する回数をカウントすることで筋弛緩状態を判断します。このカウント数が大事で、適切にモニタリングできているにもかかわらずカウントが0回だと、この状態からの筋弛緩拮抗には大量のスガマデクスが必要になります(16mg/kg)。カウントが1回以上出ていれば4mg/kgを投与します(TOFカウントができる場合には2mg/kg)。

このPTCが0というのは気管内吸引をしても体動や咳も起こさない深さとされています。

- TOFの刺激頻度は2Hz(0.5秒に1回)

- 刺激強度は四肢なら50mA、顔面なら30mA前後。

- 貼り付け位置を間違わないように(神経の中枢側が陽極)

- 非脱分極性筋弛緩薬投与を行うと減衰反応が見られる。

- 非脱分極性筋弛緩薬投与前はTOF比は1。

- TOF比が0.9を超えると筋弛緩状態から回復したと見なす。

- 術中はTOF0にする必要はない(必要ならしてもいいけど普通TOFカウント1〜2が良い)

- TOFカウントが0の際にはPTCで筋弛緩状態を把握できる。